Monastero Benedettino San Placido Calonerò

Ad una quindicina di chilometri da Messina, sulla statale per Catania, si erge un colle, stretto fra il torrente Schiavo ed il torrente Briga, ai cui piedi, lungo la vecchia Nazionale, si snodano da nord verso sud i piccoli abitati di Ponte Schiavo, Scoglio e San Paolo, che prendono nome, il primo, da un ponte armoniosamente sorretto da una sola arcata, mostrando ancora la sua vetustà, che, cavalca la fiumara della Schiava, univa un tempo i due tronconi dell’antica strada consolare, che correva a monte dell’attuale ferrovia; il secondo, già detto anche il Salto della Vecchia, da uno scoglio nel mare, inteso una volta come Pietra del Maltese e tutt’oggi chiamato dai vecchi pescatori “Scoglio Maltese”; il terzo, in antico detto anche Cala di S. Paolo, dalla tradizione, che vuole esservi sbarcato l’apostolo delle genti con gli ambasciatori messinesi recanti la lettera della Madonna.

Il colle era percorso un tempo da due piste di muli, dipartentesi dal torrente Schiavo e da S. Paolo, i cui resti, sono ancor oggi percorribili, come scorciatoie, per portarsi dalla marina al monte, e che confluivano in luogo detto Piano di S. Domenica, dove nella seconda metà del secolo XIV venne costruito il Convento Benedettino di San Placido Calonerò, attuale sede dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Pietro Cuppari”. Verso la metà del trecento, La Sicilia conobbe un’ epoca triste fatta di furibonde lotte civili e discordie baronali, che provocavano lutti e devastazioni, tali da indurre molti cittadini ad abbandonare i centri abitati per vivere lontani da queste calamità. Nell’Isola che da sempre ha mostrato dei fermenti tardivi, durava ancora quel movimento mistico che il resto d’Italia aveva conosciuto un secolo prima al tempo di S. Francesco, e molti furono quelli che, al tumulto delle passioni umane, preferirono la vita da eremiti, raggruppati in comunità religiose. In questo clima di rinuncia e di disgusto verso il mondo, nell’anno 1363, quattro gentiluomini messinesi, Leonardo de Astasiis, suddiacono, il prete Roberto de Gilio, Mauro de Speciariis, pur suddiacono e Giovanni di S. Croce, nobili, non tanto di nascita, quanto per devozione e pietà, manifestando l’intenzione di ritirarsi dalle cose terrene,, per vivere in comunione con Dio; ebbero la fortuna di avere dalla loro parte un prete milazzese, Niccolò Mustaciolo, che di buon grado donò loro un piccolo podere, acquistato con sudati risparmi, giacenti su un’altura a mezzogiorno del torrente Briga, e nel quale esisteva una chiesa diroccata dedicata a San Luigi di Calonerò, forse costruita un secolo prima durante la signoria angioina, e detta così dal nome della contrada in cui sorgeva. I quattro novelli eremiti vestirono l’abito dei penitenti, fatto di rozza lana bianca, portarono aspri cilici, com’era costume del tempo, lasciarono barba e capelli intonsi e si diedero all’opera per restaurare la dirupata chiesetta, con l’intento di farne la loro prima abitazione, mentre abitavano intanto in spelonche riparate da frasche, cibandosi soltanto di fave crude e di altre erbe. Il Mustaciolo fu ancora largo d’aiuti ed a lui si unirono il prete Gentile di Gangi ed il sire Niccolò di Balsamo, nel beneficiare la nuova comunità dei quattro eremiti, che, finita la riparazione della chiesa, ricevettero l’abito di novizi dell’Ordine di San Benedetto dalle mani del Priore di Santa Maria la Latina, convento benedettino di Messina, che sorgeva sulla sponda destra del torrente Boccetta, ai piedi di Rocca Guelfonia (oggi in quell’area è sistemato un autoparco municipale) ed ebbero altresì, il 10 novembre 1363, dall’Arcivescovo messinese Dionisio da Murcia, ampia facoltà di costruire, nel luogo del loro eremo, un monastero dedicato a S. Placido, il Santo messinese compagno di S. Benedetto che una tradizione poco attendibile, vuole sia stato trucidato nel suo convento difronte all’imboccatura del porto, nell’anno 541, in una scorreria di corsari saraceni ottantun anni prima dell’Egira. (L’esodo di Maometto) Per darsi un’organizzazione, i quattro frati si scelsero un superiore nella persona di Fra Leonardo de Astasiis, certamente il più autorevole fra loro, nominandolo priore. Sotto la direzione di Frate Leonardo, crebbe e si diffuse la fama della loro devozione e austerità, dando così modo alla comunità di accrescere con nuovi proseliti, tanto che l’allora Pontefice Urbano V, che in quel tempo teneva anche il titolo e l’ufficio di Abate di Montecassino, come da bolla datata 5 luglio 1368, elevò il nuovo convento alla dignità abbaziale, approvando la nomina ad abate di Fra Filippo de Dolce, agrigentino, eletto dal capitolo dei monaci e proveniente dal famoso monastero benedettino di S. Niccolò l’Arena di Catania. Sotto la dirigenza di questo primo abate, i frati crebbero talmente di numero che, non bastando a contenerli la piccola chiesa e gli altri locali adiacenti alla stessa, né potendosi fare altra costruzione per la ristrettezza e la natura alpestre del luogo, fu giocoforza cercare un altro sito, più favorevole, dove poter costruire un nuovo e più ampio cenobio.

Al loro appello rispose il Conte Andrea Vinciguerra d’Aragona, che fu ben lieto di donare generosamente un suo castello con l’annesso territorio, ricco d’acqua e di uliveti, posto proprio nel Piano di S. Domenica, alla confluenza delle due piste arrampicantisi dalla marina, dove con tutta solennità il 1° novembre 1376, nell’ultimo anno di regno di Federico III, re di Sicilia, ed essendo pontefice Gregorio XI, furono gittate le fondamenta del nuovo monastero che, a ricordo della chiesetta di S. Luigi di Calonerò (Calonerò derivante dal greco e che significa “Acqua Buona”), prese d’allora in poi il nome di S. Placido Calonerò. I lavori di edificazione durarono parecchi anni e per un primo lotto, almeno fino al 1394, ma per difficoltà finanziarie dovettero in seguito, essere sospesi. Fu costruita una chiesa dedicata a S. Placido, un dormitorio ed altri capaci e spaziosi locali. Sono di quest’epoca il bel portale gotico-catalano e la bella volta a crociera del piccolo locale oggi destinato a cappella, la sagrestia ( oggi aula di topografia), le cui colonne angolari, reggenti i costoloni della volta gotica, mostrano dei capitelli con chiari ricordi angioini, e lo sono pure le residue linee gotiche della porta dell’antica chiesa, che occupava lo spazio dove ora sorgono i locali del gabinetto di chimica con le annesse aule, e la porta d’ingresso della bassa corte. Secondo abate di S. Placido fu Marino de Guerciis, nobile messinese ed anche egli benedettino di S. Niccolò l’Arena, eletto dal capitolo dei monaci dopo la morte di Fra Filippo, avvenuta al tempo in cui furono iniziati i nuovi edifici. Nella dignità di priore, al defunto Leonaro de Astasiis, succedeva fra Benedetto de Astaiis, probabilmente della stessa famiglia del suo predecessore. Il “Pio Cenobio” veniva acquistando sempre maggior fama, ed era tanta la considerazione di esso che il pontefice Bonifacio IX, con Bolla del 6 gennaio 1393, per aiutare a portare avanti la costruzione del nuovo monastero, concesse alla comunità l’esenzione della quarta canonica sui lasciti ed i donativi di cui beneficiava da parte dei devoti. Ma Filippo Crispo, novello Arcivescovo messinese, ne pretendeva ancora la riscossione, malgrado il Papa avesse deciso diversamente, creando così difficoltà pecuniarie ai monaci che si videro costretti a contrarre debiti e a sospendere gli intrapresi lavori. L’Abate Marino non esitò di portarsi a Roma per perorare, al cospetto del Pontefice, la causa della sua Abazia, e tanta fu la sua forza di persuasione che Bonifacio IX con Bolla del 3 settembre 1401, mise il devoto cenobio sotto la protezione della medesima Sede Apostolica. Quando si poterono riprendere i lavori e la costruzione della magnifica chiesa fu portata a termine, cessò di vivere fra Marino e dal Pontefice romano fu elevato alla dignità abaziale un Fra placido di Sergio da Mandanici, che reggeva allora il convento di S. Filippo d’Agira (oggi Agira in provincia di Enna), ma non risultando gradito ai monaci, la carica restò vacante per tre anni, finché non divenne abate, per decisione papale, quel Benedettino de Astasiis, che fu già priore succeduto a Leonardo. In questi primi decenni di vita, il cenobio non visse certo di sole fave e erbe, al contrario ricevette donativi e privilegi d’ogni sorta dei quali, è interessante fanne cenno di alcuni. Re Federico III assegnò per ogni anno, dodici botticelle di tonno della tonnara di Palermo e due cantara di anguille salate del Biviere di Lentini. Concesse libero pascolo agli animali del monastero su tutti terreni del Demanio Regio e concesse pure l’esenzione di ogni gabella e dogana per l’intero Regno, tutti benefici poi confermati poi da re Martino, suo successore. Non meno munifici furono altri cittadini, nobili e non, come il potente Matteo Matteo di Chiaramonte ed il generoso Vinciguerra d’Aragona, e come quel Simone de Bella, che lasciò in eredità il podere Torre, tutt’oggi fiorente territorio dell’azienda “Istituto Agrario”. L abate Benedetto, umile e devoto religioso, fece spontanea rinuncia della dignità abbaziale in favore di suo nipote, Fra Placido Campolo, che lo surrogò nel 1426.

Fu il Campolo, vero primo grande abate di S. Placido, uomo illustre e di grande dottrina, particolarmente versato nelle Sacre Scritture e nelle Opere dei Padri della Chiesa. Trascrittore di codici, stette tra il misticismo medievale ed il prorompente umanesimo. Compose omelie sul martirio di S. Placido e tramandò la leggenda di una prodigiosa apparizione del Santo avvenuta nel 1276, coltivò gli studi e le belle lettere e fu amico di re Alfonso il Magnanimo, alla cui presenza fece non pochi discorsi, e del Panormita, del quale frequentò la scuola, che l’illustre umanista tenne per qualche tempo a Messina. Accusato da monaci insofferenti, di essere troppo al rigido, avaro, negligente e fautore di scandali, fu costretto di portarsi a Roma, nel 1443 per difendersi, al cospetto del Papa dalle accuse, ma, si dice, il Pontefice Eugenio IV, vedendo sfolgorare sul suo volto uno splendore soprannaturale, lo sollevò, con le sue stese mani da terra, ove si era prostrato, e dopo averlo abbracciato, lo assolse da ogni debito. L’abbandono di S. Placido vecchio non era avvenuto tutto in una volta. Probabilmente fu considerato per molto tempo come la casa madre, perché soltanto ai tempi del Campolo, fu concesso da Papa Eugenio IV che tutto il vecchio cenobio si trasferisse nel nuovo, con i suoi privilegi i suoi redditi e la sua dignità abbaziale. Ancor oggi sono visibili i resti dell’antica abbazia, purtroppo in miserevole abbandono, ed il popolo denomina ancora “Il Vecchio” il luogo ove essa sorge. Morto il Campolo nel 1445, gli successe, eletto dal Pontefice Eugenio IV, come quinto abate di S. Placido, fra Matteo di Marco, che venne benedetto a Roma, nel Monastero di S. Paolo, dal Vescovo di Tropea, Vicario della “città eterna” e dall’abate di S. Martino del Bosco dell’Ordine Cistercense. Fra Matteo, anch’egli nobile messinese, fu uomo insigne per dottrina, doti singolari e4 per santità di vita; fu l’ultimo abate eletto dal Pontefice, perché dopo la sua nomina, Papa Eugenio IV, con Bolla del 1° giugno 1446, diede facoltà al convento, in caso di morte dell’abate, o di sua cessione o rinuncia, di eleggere canonicamente il successore, che poteva governare la comunità con la sola benedizione del Vescovo. L’Abate Matteo fu un gran diplomatico e uomo di provata esperienza, il suo nome compare già nel 1434 come testimone di una donazione di Sacre Reliquie alla Cattedrale di Messina, fatta da Sancio de Heredia, aragonese, provvisore delle regie fortezze demaniali del Regno di Sicilia. Tenuto in gran conto dal Senato Messinese, fu inviato ambasciatore presso il re Giovanni I in Terragona, per il disbrigo di affari importanti e politicamente delicati, e Ferdinando “il cattolico”, re d’Aragona, sotto il cui regno, quarant’anni dopo, Cristoforo Colombo , doveva scoprire l’America. Riconoscendo il suo eccezionale talento, lo inviò, come suo personale ambasciatore presso il Pontefice Romano. Con lui si accentua la tendenza, iniziata dal suo predecessore, di inserimento del cenobio di S. Placido nella vita e negli affari cittadini e l’abate non è più l’umile religioso, come al tempo di Benedetto de Astasiis o, più indietro, dei primi fondatori, che vive coi fratelli la vita conventuale di ogni giorno con le sue regole fisse ed immutabili; ormai viaggia, si occupa di politica, non veste più l’abito dei fratelli più umili e nelle grandi pubbliche occasioni, ha un posto di riguardo accanto all’Arcivescovo e all’Archimandrita, indossando ricche vesti per dare maggior risalto alla dignità abbaziale. I conventi benedettini, a causa della stessa Regola che seguivano, furono delle comunità complete di unità e vita propria, ed ogni abbazia aveva una sua particolare fisionomia, ma a poco a poco, per cause diverse, nacque la necessità di raggruppamenti di diversi cenobi e fu proprio sotto fra Matteo che il Pontefice Callisto III, con rescritto del 2 luglio 1456, fece l’unione dei monasteri siciliani di S. Placido Calonerò, s: Niccolò l’Arena, S. Maria di Nuova Luce e di S. Maria Maddalena di Giosafat in Paternò, unione che però venne sciolta nel 1461, cinque anni dopo, da Papa Pio II. Sesto abate di S. Placido fu fra Leonardo Cacciola, altro gentiluomo messinese, non più nominato dalla Sede Apostolica, ma eletto dai monaci, giusto il rescritto di Eugenio IV, e benedetto dall’Arcivescovo di Messina Jacopo de Tudischis. Lungo tutto il secolo XV veniva acquistando intanto grande rinomanza la Congregazione sorta intorno ai cenobi dei Padri Benedettini di S. Giustina di Padova, formatosi per ovviare ai danni provocati in questo convento dal sistema delle commende. Diffusasi a poco a poco in tutta Italia e, dopo aver assunto il nome di Congregazione Cassinese, assorbì la quasi totalità dei monasteri benedettini italiani. Il pontefice Sisto IV, con suo rescritto del 7 luglio 1483, ribadì l’unione di tutti i monasteri dell’isola, dell’Ordine di S. benedetto, in una Congregazione sicula, organizzata sul modello di quella di S. Giustina, e ventitrè anni dopo, Papa Giulio II, con Bolla del 18 luglio 1506, ne dispose l’assorbimento da parte della più vasta Congregazione Cassinese. Entrato a far parte della Congregazione Sicula, cessa l’autonomia propria di S. Placido Calonerò e gli abati non verranno più eletti dai fratelli del cenobio ma dal Capitolo della Congregazione e per le nuove disposizioni, non essendo più perpetui ma temporanei, il loro elenco si fa più lungo e più difficile a seguirne i nomi e le opere. Nel 1486 fu abate Fra Girolamo di Alibrando, che in epoche diverse, fu quattro volte al governo del convento. Soltanto sotto di lui si portarono praticamente a termine i lavori di S. Placido Nuovo, che doveva sorgere probabilmente raggruppato, a mo’ di fortezza, tutt’intorno all’attuale bassa corte. Nel 1521 si trovano rifugiati nell’abbazia di S. Placido Calonerò un gruppo di fuoriusciti messinesi, che terrorizzati, taglieggiavano con le armi i monaci e tutta la contrada. Erano partigiani della nobile famiglia dei Moleti, che, battuti dalla rivale famiglia dei Siscar, dopo uno scontro avvenuto in città, furono costretti a riparare a S. Placido, dove condussero una vita più da briganti che da rifugiati politici. Don Vincenzo Tagliavia, appartenente alla famiglia vincente, uscì da Messina con una schiera di armati, diede l’assalto al convento e, dopo aver sconfitto a colpi di archibugio i ribaldi, fece sgozzare, nel monastero stesso, i loro “caporioni”. Per stroncare il pericolo delle scorrerie turchesche, l’Imperatore Carlo V progettò, attuò e concluse vittoriosamente l’impresa di Tunisi nel 1535. Da Palermo dove era tornato dopo la vittoria, si mosse per visitare Solunto, Termine Imerese, Polizzi, Nicosia, Troina, Randazzo e Taormina. Sulla strada per Messina, richiamato dall’amenità del luogo e dalla fama del pio cenobio, volle fermarsi a S. Placido Calonerò, dove ebbe un’accoglienza grandiosa da parte dei monaci e dalla moltitudine di gentiluomini e popolani ivi convenuti per l’occasione. Durante la permanenza dell’Imperatore nel monastero, che durò dal 19 al 211 ottobre, il soggiorno fu funestato da un lutto, il giovedì 20 ottobre 1535, un conte, intimo e gentiluomo di camera di Carlo V, in presenza dello stesso monarca, fu ucciso da un fulmine, mentre stava sulla torre, durante lo scoppio improvviso di un temporale.

Essendo il conte un laico, la sua salma non fu tumulata nella chiesa, ma come era costume dei benedettini, fu riposta in una nicchia sepolcrale in un locale ai piedi della torre, oggi destinata a cappella e del quale abbiamo già accennato, dove tutt’ora esiste, priva dei resti mortali. A ricordo del conte defunto, rimasero nel monastero: l’elsa e il pomo di fine cristallo di rocca, del suo pugnale, dentro cui fu posta in seguito, una reliquia di S. Placido. L’Imperatore al suo ingresso a Messina, fu accolto da uno stuolo di dignitari e di ecclesiastici, fra i quali faceva spicco l’abate di S. Placido, con mitra gemmata e cappa di broccato riccio, contornato dal suo priore e dal suo decano, oltre che da una folta schiera di monaci del monastero. La Battaglia di Lepanto (1571), che pur da così vicino interessò la città di Messina, non ha lasciato traccia negli annali di S. Placido Calonerò I bravi benedettini avranno benedetto la flotta del figlio di Carlo V al suo passaggio di fronte al loro monastero, posto a guardia dell’imboccatura meridionale dello Stretto. Certamente avranno anche gioito, e non solo per la gloria di Dio, perché la pressione ottomana sulle coste siciliane era allora una drammatica realtà, vedendo ritornare le navi vittoriose ed avranno anche intonato il “Te Deum” nella loro splendida chiesa. L’azione della controriforma, nel campo della costruzione e del restauro degli edifici religiosi, ebbe i suoi esiti positivi anche in S. Placido Calonerò. L’abate don Paolo Jacuzzo, cosentino, che come suoi molti predecessori, fu particolarmente versato nelle Sacre Scritture e nelle Opere dei Padri, e per la sua dottrina nominato anche Visitatore Apostolico del Basiliani, con l’incarico di riformare le “Case” della Sicilia e della Calabria inferiore, concepì il disegno di un vasto ampliamento del suo cenobio, dando inizio nel 1589 ai lavori di costruzione del magnifico complesso, che compresero tra l’altro i due bellissimi chiostri rinascimentali ed il chioschetto ottagonale, dedicandosi a questo impegno fino al 1597. L’ampliamento fu proseguito dall’abate don Davide Sturniolo, da Messina, elevato alla dignità abbaziale nel 1604, che arricchì il cenobio di pregiatissimi quadri ed ornò bellamente la chiesa, modificandone anche il portale d’ingresso, come tutt’oggi visibile, sovrapponendo alle antiche linee gotiche, motivi di chiaro gusto rinascimentale. Per ricordare la visita di Carlo V nel 1513, fece ornare l’architrave del portale del nuovo refettorio (oggi refettorio dei convittori) con un busto dell’Imperatore (oggi non più al suo posto) e sotto fece incidere un’iscrizione latina ancora leggibile, che suona così: “D. O. M. CAROLUS V AUSTRIACUS CAESAR SEMPER AUGUSTUS EX TUNETANA VICTORIA AD MESSANENSES TRIUMPHOS REDIENS DOMUM HANC SUO ILLUSTRAVIT HOSPITIO ANNO 1535 – D. DDAVIDA MES. A AB. IS AD TANTAE REI MEMORIA DECORAVIT”. La costruzione venne portata a termine nel 1608, come attestava la data incisa nell’architrave del grande balcone del prospetto di mezzogiorno, esistente ancora fino al terremoto del 1908. Fiorirono in questo periodo in S. Placido Calonerò altri personaggi velentissimi come: don Jacopo Tramontana, messinese, giunto per i suoi meriti alla dignità di priore del Convento di S. Maria la Nuova in Monreale e inviato nel 1602, dal Senato Messinese, per portare in dono a re Filippo III di Spagna le reliquie di S. Placido, ed il priore don Andrea Liuzzo, pur messinese, che, come lettore di filosofia, illustrò per un certo tempo l’Università di Padova. Nel 1633 salì alla dignità abbaziale don Andrea Mancuso, forse il più illustre fra tutti gli abati di S. Placido; fu al governo del cenobio per ben tre volte, assurgendo alla massima carica ancora nel 1644 e nel 1647.

Per la sua grande autorità e fama fu scelto, in quest’ultimo anno, come Presidente di tutto l’Ordine della Congregazione Cassinese, onore che ebbe ancora nel 1651 e nel 1656. Fu sotto di lui che i padri benedettini di S. Placido, vuoi per timore delle irruzioni barbaresche (negli ultimi cento anni, Reggio, sull’opposta riva calabra, di fronte al monastero, era stata incendiata e devastata ben cinque volte dalle scorrerie turche), vuoi per l’inclemenza del clima durante l’inverno (e chi lavora ancora a S. Placido può farne ancora esperienza), o vuoi per le spese esorbitanti che si dovevano affrontare per mantenere il cenobio così distante dalla città, decisero di lasciare, nel 1637, l’abbazia, per trasferirsi nella loro Grangia di Santa Maria Maddalena di Valle Giosafat, vicino le mura di Messina (dove oggi sorge la casa dello studente). Il convento benedettino di Santa Maria Maddalena di Giosafat, che portava il nome di quello più illustre in Terrasanta, perché sua dipendenza, era sorto nel 1090 per volere del conte Ruggero e provvedeva ai bisogni dei “Crociati” e dei pellegrini transitati per il Levante. Cacciati i cristiani dalla Palestina, i benedettini, vennero nel 1291 su due navi in Messina, guidati dal loro abate Guglielmo e presero ricovero nel convento di S. Maria Maddalena, che nel nome ricordava loro quello abbandonato a Gerusalemme. Innalzato a Priorato, conobbe in seguito un periodo di decadenza, tanto che i Pontefici lo conferirono come beneficio ecclesiastico col sistema delle commende, ed al tempo dell’abate Placido Campolo, nel 1437, divenne dipendenza di S. Placido Calonerò e poi una seconda volta sotto l’abate Cacciola. La Maddalena la Grangia divenne la casa principale dei monaci di S. Placido, che adibirono il loro antico convento a residenza occasionale, specialmente d’estate. Con questo evento potrebbe aver termine la storia di S. Placido Calonerò e del monastero di S. Placido Calonerò, ma le vicende dei due cenobi furono così unite (spesso le loro denominazioni furono usate promiscuamente) che non sarebbe lecito saltare a piè pari un periodo di oltre duecento anni, senza dare dei cenni almeno sui fatti e sui personaggi più ragguardevoli. Dopo il Mancuso, tenne il governo del cenobio, col titolo di Amministratore di S. Placido, don Flaminio Patè, che scrisse una storia sulle origini del monastero. Restò memorabile di lui, la disputa che ebbe con l’ecclesiastico Pirri, storico palermitano, che, in un saggio dal titolo: De Divi Pauli templo prope Monasterium S. Placidi de Calonero, mise in dubbio, forse con buone ragioni, l’autenticità della tradizione della Madonna della Lettera. Nel 1669 fu abate don cesare Ghoto e Spatafora, messinese, il quale fece costruire un nuovo monastero nel piano di Terranova, fatto abbattere però dagli spagnoli, dopo la repressione della rivolta contro la Spagna del 1674, insieme a tutte le altre fabbriche della zona, per la costruzione della “Cittadella”. In quest’epoca si distinsero ancora col titolo di abati di S. Placido, fra gli altri, don Graziano Romeo da Randazzo, che rappresentò il Senato Messinese presso il Vicerè, e don Severino Brancato, che fu professore di filosofia e teologia in Toscana, lasciando bella fama di sé. Degni di essere notati sono anche il messinese don Emmanuele Patti, che nel 1765 iniziò la costruzione di una nuova chiesa intitolata unitamente a S. Placido e a S Maria Maddalena, costruzione portata a termine soltanto sessantotto anni dopo, nel 1834 dall’abate don Visconte Proto, e il prelato della Congregazione Cassinese: don Prudenzio Patti, pur egli messinese, morto nel monastero di S. Placido Calonerò il 6 settembre 1760. Non c’è memoria che il terremoto del 5 febbraio 1783, che pur devastò funestamente la città, seminando morte e distruzione, abbia procurato danni gravi agli edifici dei Padri Benedettini della Maddalena. Possiamo dunque pensare che l’abbazia di S. Placido sia uscita indenne da questa furia. Nel 1759 vestì l’abito monastico dei benedettini in S. Placido Calonerò, padre Gregorio Cianciolo, messinese, allora ancora fanciullo dodicenne, nominato poi nel 1801 “Civico Istoriografo” dal Senato di Messina. Socio dell’Accademia dei Pericolanti Perloritani, scrisse molte opere, fra cui una “Cronica del venerabile Monistero di S. Placido di Calonerò dalla sua fondazione fino ai tempi presenti”, lasciata manoscritta nella biblioteca della Maddalena e, purtroppo, irrimediabilmente perduta nell’incendio del convento, appiccato dagli svizzeri dei “Borbone” nel 1848. Bisogna arrivare proprio fino a quest’ultimo anno, per ritrovare qualcosa di notevole nella vita del fabbricato di S. Placido Calonerò, dove, dopo che i borbonici furono cacciati Da Messina, si rifugiarono circa quattrocento insorti, al comando del patriota Stefano Interdonato, facendo parte della forza mobile di Scaletta, che aveva il compito di coprire la costa orientale contro eventuali sbarchi di napoletani. Sbarcati i soldati borbonici sulla spiaggia di Contesse per riconquistare la città, il 6 settembre 1848, la squadra di S. Placido avanzò fino a Tremestieri, a pochi chilometri cioè dalla battaglia ritirandosi poi inspiegabilmente verso Scaletta senza aver preso parte alla lotta. Se in questo episodio i padri Benedettini furono coinvolti solo indirettamente, così non fu il giorno dopo, il 7 settembre 1848, giorno in cui il loro Convento della Maddalena, difeso disperatamente dagli insorti, quale ultimo baluardo della libertà messinese, preso d’assalto dai mercenari svizzeri del Borbone, fu da questi ultimi bruciato e devastato. I monaci furono costretti a riparare a S. Placido, dove rimasero fino al 1856, anno in cui fu restaurato il loro convento di Messina. L’ultimo abate illustre di S. Placido fu don Michelangelo Celesia, palermitano, che dalla Maddalena passò al governo dell’abbazia di Montecassino e, fatto Vescovo da papa Pio IX, resse poi la Diocesi di Patti. Giunto alla porpora cardinalizia, divenne in seguito Arcivescovo di Palermo. Negli ultimi anni prima dell’Unità d’Italia, l’edificio di S. Placido fu riservato soltanto ai novizi, ma per poco, perché il nuovo Stato Italiano, con la legge del 8 luglio 1866, soppresse tutti i corpi religiosi ed il convento della Maddalena, con le sue dipendenze, compresa quindi l’abbazia di S. Placido ed il suo feudo, passò a Demanio di Stato. In S. Placido Calonerò si iniziava quindi un discorso nuovo, discorso che è ancora aperto a tutt’oggi. Istituitavi una colonia agricola per corrigendi, i fabbricati decaddero e specialmente il territorio, che, ritenuto nel concetto dei più, proprietà di nessuno, subì innumerevoli devastazioni e usurpazioni da parte dei custodi, degli affittuari e dei proprietari confinanti. Dopo molte proposte e progetti, che dal 1862 in poi, durarono anni, si istituirono in Italia, con la legge del 6 giugno 1885, n° 3141 serie III, le Regie Scuole pratiche e speciali di agricoltura. Con R. D. del 12 luglio 1888 venne istituita anche la la Regia Scuola Pratica di Agricoltura di Messina, che non potè funzionare subito per mancanza di locali. L’Amministrazione Provinciale, per provvedere la scuola di terreni e di un edificio idoneo, mercè l’interessamento del Senatore Silvestro Picardi, acquistò nel 1895, dal Demanio di Stato, tutti i beni e le terre che costituivano l’antico feudo di S. Placido e provvide all’adattamento del vecchio edificio ai nuovi bisogni, dando inizio a quel processo di snaturamento che, nel corso dei decenni, doveva far perdere le caratteristiche originali a buona parte della costruzione. Dopo che il Comune di Messina provvide a far costruire una strada carrozzabile, che da Ponte Schiavo conduceva all’antica abbazia, la scuola, intitolata al nome di Pietro Cuppari, illustre agronomo nativo di Itala Marina, pote’ finalmente iniziare la sua attività didattica nell’anno 1901 – 1902.

Il primo Direttore fu il Prof. Federico Alberti, durato in carica pochi mesi, essendo deceduto nel luglio del 1902. Gli succedette il Prof. Emanuele De Cillis, il futuro autore del Trattato delle coltivazioni, che impresse un programma di rilevanti lavori che, cambiarono il volto del territorio di S. placido, ridotto in miserevole stato dopo un trentennio di completo abbandono. Nella scuola, alla cui fondazione concorsero il Governo e la Provincia, si accedeva con la licenza elementare e, dopo un corso di studio di tre anni, si otteneva, previo esame, una licenza che abilitava alla conduzione di fondi propri o di terzi e, dava inoltre il diritto a concorrere ai posti di ufficiale di scrittura, di verificatore e di capo verificatore nell’Amministrazione dei tabacchi e di agente e sub-agente nelle aziende governative. Nel luglio 1904 ebbero a luogo i primi esami per il conseguimento della licenza e non è fuor di luogo dare qui i nomi dei primi “licenziati” di S. Placido. Essi furono: caminiti Eugenio da Messina, Dibernardo Clemente da Collesano, Guarino Arturo da S. Angelo Muxaro, Leo Sebastiano da Limina, Leontini Giuseppe da Spaccaforno, Oliva Emmanuele da messina, Prestipino Vincenzo da Savoca, Romeo Giacinto da Patti e Schicchi Santo da Collesano.

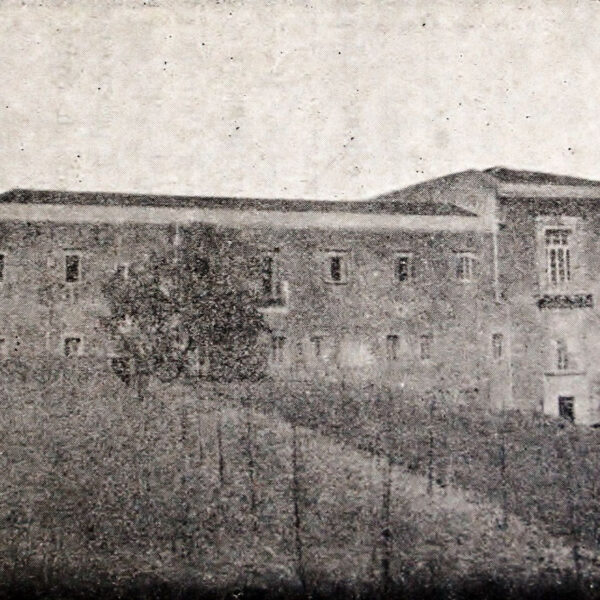

La scuola acquistò ben presto vitalità e fama, ma quando aveva già raggiunto un notevole sviluppo, il terremoto del 28 dicembre 1908 spezzò per lungo tempo il suo avvenire e di questo funesto evento ne risentì per anni. Il fabbricato fu danneggiato così gravemente, che in parte perdette la sua antica fisionomia, rimanendo distrutti: la chiesa, il piano superiore e la facciata. La galleria di levante perse irrimediabilmente la sua primitiva bellezza: demolita la magnifica volta a botte lunettata, perché giudicata pericolante e, sostituita da un solaio in cemento armato, spezzata la sua unità con delle bruttissime lesene, venne ridotta a squallido ed insignificante corridoio. Le opere di ricostruzione, cominciate dopo la Grande Guerra, data la esiguità delle somme stanziate, non furono mai sufficienti a rimetterlo di nuovo in piena efficienza, specialmente dal punto vista igienico. La scuola pote’ riaprirsi soltanto il 1° novembre 1912, ma visse stentatamente e con pochissimi alunni. Dopo la conquista della Libia, accolse un gruppo di giovani arabi, che conseguirono la licenza e si dedicarono poi alla colonizzazione delle loro Terre. Durante la Guerra del 1915 – 1918, il fabbricato dell’antica abbazia fu quasi totalmente occupato dai militari per essere occupato a caserma e poi a convalescenziario per i militi affetti da malaria, provenienti dal fronte balcanico, accogliendo da trecento a mille mille soldati. Il 1° ottobre 1921 cominciò a funzionare, in seno alla scuola, una colonia agricola per orfani di contadini morti in guerra, che accoglieva ragazzi dai sette ai tredici anni. Con R. D. del 30 dicembre 1923 n° 3214 furono istituite, trasformando le scuole pratiche di agricoltura, le Regie Scuole Agrarie Medie. Non tutte le scuole di agricoltura subirono tale trasformazione e fra queste ultime ci fu quella di S. Placido, che dal 1° ottobre 1924 cessò di funzionare come istituto governativo, per divenire ente consorziale autonomo, con propria personalità giuridica, fra lo Stato e la Provincia. Con R. D. del 31 agosto 1933 n° 1976, la scuola pratica di agricoltura di S. Placido Calonerò, ente consorziale autonomo, venne trasformata in R. Scuola Tecnica ad indirizzo Agrario, alla quale si accedeva, non più con la licenza elementare, bensì con quella di avviamento professionale. Anche la Seconda Guerra Mondiale portò i militari nei locali di S. Placido Calonerò e nei suoi pressi fu installato un aerofano per l’intercettazione acustica dei veicoli nemici, del quale si possono ancora vedere i resti della postazione dove era installato.

Finita la guerra, con Decreto del 6 novembre 1948, la scuola tecnica fu trasformata nell’attuale Istituto Tecnico Agrario Statale che, dietro esame, al pari dei suoi confratelli sparsi su tutto il territorio nazionale, rilascia il Diploma di Perito Agrario, dopo un corso di studi della durata di cinque anni. Non possiamo chiudere questa breve corsa sugli eventi di S. Placido Calonerò, non senza ricordare la figura del compianto Prof. Giovanni Spagnolo, Preside dell’Istituto, scomparso immaturamente nel 1962, che alle molteplici virtù umane e d’ingegno, accoppio’ l’amore verso l’arte ed i monumenti, facendo del fabbricato dell’antica abbazia e della scuola, le sue più intime ragioni di vita. Curò la salvaguardia delle parti originali e intraprese anche qualche intelligente tentativo di restauro, come nel pavimento della cappella, ridisegnato dall’Ing. Angelo Raffone, sulla scorta di vecchi residui, e volle la restituzione al suo giusto posto del busto di Carlo V, oggi purtroppo rilegato di nuovo in un oscuro e umido magazzino.

Forse l’edificio di S. Placido Calonerò non avrà un avvenire. Poco funzionale per ospitare degnamente la scuola e, troppo in abbandono per essere restituito al suo antico splendore di monumento architettonico, corre il pericolo di un destino di decadenza e di dissolvimento.

Lo stesso splendido paesaggio, con i magnifici pini piantati agli inizi del XX secolo, punteggianti gli strapiombi su quel mare di Ulisse, delle Flotte Romane, dei Crociati veleggianti verso il Santo Sepolcro, delle scorrerie turchesche, delle navi di Lepanto, dei legni borbonici e dei traballanti vapori garibaldini, corre il rischio, con la ventilata costruzione di ville e alberghi, di un irreparabile e definitivo deturpamento. Forse il mondo oggi corre troppo e gli uomini, con gli occhi alla luna, più non si accorgono di ciò di bello sta loro intorno.